Tra le non molte certezze della vita, una è che a Pasqua qualcuno sicuramente dirà che ha un’origine pagana.

Nulla a che vedere con l’ondata di immagini social sul “Natale pagano” che si scatena puntualmente ogni dicembre, alla quale abbiamo dedicato un dettagliato dossier storico.

Ma anche la Pasqua cristiana ha i suoi detrattori, tanto che qualche anno fa perfino Scientific American ha sentito il dovere di smentire il collegamento con il paganesimo, limitandosi però a concludere che «devono ancora esserci prove storiche a sostegno di tali affermazioni».

La Pasqua cristiana deriva dalla Pesach ebraica.

Innanzitutto occorre sottolineare che la Pasqua cristiana deriva dalla Pasach ebraica, nei vangeli viene scritto che gli apostoli e lo stesso Gesù di Nazareth si recavano annualmente a Gerusalemme per festeggiarla.

Con questa festività veniva festeggiato il passaggio (Pasqua significa “passaggio”) dalla schiavitù egizia alla libertà nella Terra Promessa.

Nel libro biblico del Levitico (23,5), è Dio stesso che chiede che «il primo mese, al decimoquarto giorno, al tramonto del sole sarà la pasqua del Signore», mentre nel libro dell’Esodo (12,12-14) Dio afferma: «Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: di generazione in generazione, lo celebrerete come un rito perenne».

Secondo quanto riferito dai vangeli, Gesù di Nazareth morì in croce il venerdì precedente la festa ebraica della Pasqua, che quell’anno cadeva di sabato. La cosiddetta Ultima Cena, nient’altro era che il pasto rituale che celebrava la Pesach ebraica e che Gesù, riunitosi con i suoi apostoli, trasformò per istituire l’Eucarestia, prima di morire in croce e risorgere la domenica successiva.

Gli ebrei suoi discepoli, diventati cristiani, videro nella resurrezione di Gesù un richiamo ed una continuità con la Pesach ebraica, ovvero il passaggio questa volta dalla schiavitù del peccato alla libertà della salvezza. Iniziarono così a celebrare quel giorno come la Pasqua cristiana: non più il venerdì, ma la domenica.

Inoltre, sempre riferendosi alla tradizione biblica, individuarono in Cristo l’agnello pasquale che risparmia la morte. Scrisse San Paolo: «Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità» (1Cor 5,7-8).

Pasqua pagana? Nessuna associazione con la dea Ishtar.

Nonostante questa stretta e trasparente dipendenza e continuità tra Pesach ebraica e Pasqua cristiana, soprattutto nei paesi anglofoni si sostiene che la Pasqua avrebbe invece origini pagane.

Il motivo sarebbe la somiglianza fonetica tra il nome inglese per chiamare la Pasqua, cioè Easter e la divinità babilonese Ishtar (o Ištar).

C’è un po’ di antropocentrismo anglofono in questo, dato che nelle altre lingue europee la parola “Pasqua” non c’entra nulla con Ishtar ma è una variante del termine greco Πάσχα, il quale deriva a sua volta dall’ebraico פֶּסַח (Pesach), che significa…Pasqua!

Francese: Paques;

Rumeno: Paşti;

Portoghese: Páscoa;

Italiano: Pasqua;

Spagnolo: Pasqua;

Faroese: Páskir;

Svedese: Påsk;

Islandese: Páskar;

Gallese: Pasg;

Norvegese: Påske;

Danese: Påske;

Olandese: Pasen;

Il nome inglese Easter e la dea della primavera Eostre

Un’altra associazione tra la Pasqua ed il paganesimo è che proverrebbe invece dalla divinità Eostre, una “dea della primavera e della fertilità”.

Con grande sicurezza viene scritto su alcuni siti web che questa dea «recava una cesta piena di uova ed era accompagnata da lepri». Ma non viene citata alcuna fonte storica.

L’unica volta che nella storia si riferisce di questa dea Eostre è nell’opera cristiana altomedievale del monaco Beda il Venerabile (725 d.C.), il quale discute dell’uso di diversi calendari, fornendo una breve spiegazione sul nome dei mesi in lingua inglese.

Alcune etimologie nell’inglese antico si riferiscono effettivamente ai cicli agricoli dell’anno, come Weodmonath (agosto) o “mese delle erbacce” o Thrimilcemonath (maggio) “mese delle tre mungiture”, così chiamato perché si mungeva il bestiame tre volte al giorno grazie alla rigogliosa erba primaverile.

Altri mesi, spiega Beda, si riferiscono a pratiche: Halgemonath (settembre) è “mese Santo” perché era un mese di riti sacri, forse associato alla vendemmia, Hrethmonath (marzo) deriverebbe dalla dea Hrêða (Rheda, in italiano), mentre aprile verrebbe da Eostremonath, derivante dalla dea Eostre.

Ecco cosa scrisse precisamente il monaco Beda:

«Eostremonath ha un nome che ora è tradotto con Mese della Pasqua, e che un tempo era chiamato in onore di una loro dea di nome Eostre, per la quale si celebravano feste in quel mese. Ora designano quel tempo pasquale con il suo nome, chiamando le gioie del nuovo rito con il nome secolare dell’antica osservanza».

Non esistono altri riferimenti espliciti a questa “Eostre” in alcun altra fonte ma lo studioso di inglese antico, Philip A. Shaw, ha sostenuto l’esistenza di luoghi e nomi personali anglosassoni che interpreta come riferiti a questa dea.

Così, probabilmente, il nome di questa dea era conosciuto in Inghilterra e, a differenza del resto d’Europa, gli anglosassoni presero in prestito il nome del suo mese per chiamare la festa cristiana della Pasqua che si celebrava nello stesso periodo dell’anno.

Questo non significa che la Pasqua sia pagana, i cristiani infatti celebravano la resurrezione di Cristo in questo periodo dell’anno almeno dal II secolo d.C., circa 400 anni prima che il cristianesimo arrivasse in Inghilterra e incontrasse qualche adoratore di Eostre.

L’unica cosa che si potrebbe sostenere, prendendo per vero quanto scrive il monaco Beda, è che la dea Eostre abbia “prestato” il suo nome alla Pasqua inglese, ovvero Easter.

La lingua tedesca è l’unica altra lingua europea ad utilizzare una parola germanica per “Pasqua” (Ostern) piuttosto che una variante basata sul greco Πάσχα (Pascha). Anche in questo caso il nome potrebbe derivare dal tedesco antico “Ostara”, una festività celtica primaverile.

Nelle altre lingue germaniche, invece, il nome della Pasqua deriva dall’originale termine greco: Páskir, in faroese; Påsk, in svedese; Páskar, in islandese; Påske, in norvegese; Påske, in danese; Pasen, in olandese.

Inglese e tedesco risultano così le uniche eccezioni che si discostano da tutte le altre lingue europee, concordi nel far derivare la Pasqua dal greco Πάσχα (e quindi dall’ebraico פֶּסַח, Pesach).

Certamente siamo ben lontani da qualunque “prova” di un’origine pagana della festività cristiana, si tratta invece di casistiche locali che hanno seguito un’evoluzione linguistica a sé stante.

Occorre tuttavia segnalare che l’autorevole enciclopedia Britannica ritiene altamente improbabile che la parola inglese Easter, parallela alla parola tedesca Ostern, possano avere un’origine pagana «considerata la determinazione con cui i cristiani hanno combattuto ogni forma di paganesimo».

Viene riferito, piuttosto, che «c’è un consenso diffuso sul fatto che la parola Easter derivi dalla designazione cristiana della settimana di Pasqua come in albis, una frase latina che era intesa come plurale di alba e divenne eostarum nel tedesco antico, precursore del termine tedesco e inglese moderno».

Qual è l’origine dell’uovo di Pasqua?

Che dire però dei cosiddetti “simboli pagani” (o almeno così si dice) come l’uovo di Pasqua ed il coniglio?

Come già detto, non esistono prove che colleghino questi simboli a Ishtar e Eostre, rispetto a quest’ultima la singola menzione della sua esistenza da parte del monaco Beda non riferisce nulla di più se non il suo nome.

Come tutti sanno, uova o conigli non appaiono nemmeno nelle narrazioni evangeliche della Pasqua e quindi non sono prettamente definibili “simboli cristiani” (anche se nel tempo sono stati rivestiti di simbologia cristiana).

Questo tuttavia non autorizza a pensare automaticamente che debbano avere origini pagane, anche se ciò non creerebbe alcun problema ai cristiani (anche Babbo Natale, vestito con i colori della Coca-Cola, non è un simbolo cristiano e tuttavia non crea problemi all’origine storica della festività natalizia).

Esiste una spiegazione molto semplice che fa risalire le uova di Pasqua ad un’usanza del cristianesimo medievale.

La prima prova del precetto di digiuno di 40 giorni prima della Pasqua (detta Quaresima) praticata dai cristiani è nella lettera di Atanasio del 330 d.C. (usanza confermata da Socrate Scolastico nel V secolo), esso comportava l’astensione dalla carne e richiedeva di evitare tutti i prodotti alimentari di origine animale, tra cui formaggio, burro e uova.

Durante il Concilio in Trullo (detto anche Concilio Quinisesto), che si tenne a Costantinopoli nel 692, si raccomandò anche che «tutta la Chiesa di Dio, in tutto il mondo, segua una regola e osservi perfettamente il digiuno, e come si astenga da tutto ciò che viene ucciso, così anche dalle uova e dal formaggio, che sono il frutto di quegli animali dai quali ci asteniamo».

Nel Medioevo, divenne abituale nell’Europa occidentale l’astensione dalle uova nei giorni di digiuno e, soprattutto, in Quaresima, preferendo un’alimentazione umile a base di pane, verdure e pesce.

Tommaso d’Aquino ne spiegò il significato in questo modo:

«Uova e cibi a base di latte sono vietati a chi digiuna, in quanto provengono da animali che ci forniscono carne […]. Anche in questo caso il digiuno quaresimale è il più solenne di tutti, sia perché è tenuto ad imitazione di Cristo, sia perché ci dispone a celebrare devotamente i misteri della nostra redenzione. Per questo è vietato mangiare carne in ogni digiuno, mentre il digiuno quaresimale prevede un divieto generale anche sulle uova e sui latticini»

Così, il digiuno diede origine a due tipi di usanze: il mangiare “abbondantemente” (frittelle e pasticci) durante il cosiddetto “martedì grasso”, prima dell’inizio della Quaresima e mangiare uova la domenica di Pasqua, al termine del digiuno. Infatti, le galline continuavano a produrne uova anche durante la Quaresima così, alla fine del periodo di digiuno, la gente ne trovava da consumare in abbondanza.

Non potendole consumare tutte, con il tempo si iniziò anche a decorarle e nel XIII compaiono i primi riferimenti storici di questo anche se tale pratica potrebbe essere iniziata molto prima.

Se ne trova traccia, ad esempio, nei libri contabili di re Edoardo I d’Inghilterra, i quali registrano la commissione di ben 450 uova rivestite d’oro e decorate da donare per la Pasqua. Nei paesi ortodossi ed orientali si usa ancora oggi colorare le uova.

Ma, ancora prima, nel 1176, in occasione delle festività pasquali, il superiore dell’abbazia di St. Germaindes-Pres donò a re Luigi VII, rientrato a Parigi dopo aver partecipato alla II crociata, alcuni prodotti delle sue terre, come appunto delle uova.

Nel tempo i cristiani hanno “rivestito” le uova di una simbologia religiosa, vedendo nel loro guscio il sepolcro dal quale Cristo è risorto.

La spiegazione più attestata e semplice dell’usanza dell’uovo di Pasqua deriva dunque dalla pratica cristiana del digiuno quaresimale in cui questo alimento, facilmente disponibile, non veniva mangiato.

Quello che non esiste in alcuna fonte storica, invece, è un riferimento ad una festa primaverile pagana che coinvolga le uova.

Perché a Pasqua si mangia il coniglio o l’agnello?

Che dire del “coniglio di Pasqua“?

Anche in questo caso non esistono prove di un’origine pagana, si tratta di una versione moderna e commerciale dell’usanza nordeuropea di alimentarsi con le lepri (non i conigli) per festeggiare la Pasqua.

Con l’inizio della primavera, in vista dell’accoppiamento, le lepri diventano più socievoli e verso marzo, nella maggior parte del nord Europa, i maschi si contengono le femmine formando veri e propri gruppi.

La loro presenza venne usata dalle popolazioni rurali, prive di calendario, per indicare l’inizio della primavera e la vicinanza della Pasqua.

Da qui deriva la tradizione tedesca e olandese della Easter Hare (la lepre di Pasqua) che negli Stati Uniti si trasformò nel Easter Bunny (coniglietto di Pasqua), diffondendosi con il tempo nel resto del mondo come usanza commerciale per vendere dolci.

Diversa invece la tradizione di consumare l’agnello, molto presente in Italia.

Questa usanza deriva direttamente dalla Pasqua ebraica, riferendosi alle parole bibliche nel Libro dell’Esodo (12, 1-9) con cui Dio chiese al popolo d’Israele di marcare le loro porte in terra d’Egitto con del sangue d’agnello. Esisteva anche un comandamento riguardo la Pasqua ebraica che prevedeva l’offerta dell’agnello il giorno 14 del mese ebraico di Nisan.

Con il cristianesimo, l’usanza ebraica dell’agnello assunse la simbologia del sacrificio per eccellenza e simboleggiò l’agnello immolato per la salvezza di tutti, cioè Gesù Cristo. Già nei vangeli avviene questo accostamento: «Ecco l’Agnello di Dio, colui che toglie il peccato dal mondo» (Gv 1, 29-34).

Chi inventò i collegamenti tra la Pasqua ed il paganesimo.

L’origine dei collegamenti tra la Pasqua ed il paganesimo sembra provenire da Alexander Hislop, un pastore protestante dell’Ottocento appartenente alla Chiesa Libera di Scozia.

Noto per essere stato un veemente critico di qualsiasi cosa avesse a che fare con il cattolicesimo, si convinse la Chiesa cattolica era in realtà l’antico culto misterico babilonese di Nimrod, un’oscura figura pagana menzionata alcune volte nell’Antico Testamento.

Secondo Hislop, Satana permise all’imperatore Costantino (un nome frequente quando si parla di leggende) di dirottare la vera fede cristiana e di condurla al culto degli idoli, solo riconoscendo gli errori dei papisti romani si sarebbe potuti tornare al vero cristianesimo.

Il suo libro The Two Babylons: The Papal Worship Proved to Be the Worship of Nimrod and His Wifenel (1858) è un concentrato di miti e leggende come quelle descritte finora (aggiunse anche che le mitre indossate dai vescovi cattolici prenderebbero la forma dai “cappelli a testa di pesce” indossati dagli antichi sacerdoti del dio Dagon, senza sapere che assunsero tale forma soltanto dal X secolo).

Concludendo questo breve excursus, la dea Ishtar non ha niente a che fare con la Pasqua, mentre la dea pagana Eostre può aver “ceduto” il suo nome alla festa cristiana in lingua inglese anche se l’enciclopedia Britannica, come abbiamo visto, ritiene il nome inglese Easter un’antica denominazione cristiana, slegata da Eostre.

Nemmeno le uova ed il coniglietto di Pasqua risultano essere simboli pagani.

L’unico collegamento documentato è quello tra la Pesach ebraica e la Pasqua cristiana.

————————————

Avviso

La redazione UCCR augura a tutti una buona e santa Pasqua!

Domenica 17/04 pubblicheremo un dossier storico sulla resurrezione di Cristo e, dopo un breve periodo di vacanza, torneremo ad aggiornare il sito web venerdì 22 aprile 2022.

La redazione

Nel 1969 i membri dell’Apollo 11, Buzz Aldrin e Neil Armstrong, furono i primi a toccare la superficie lunare ma anche a celebrare l’Eucarestia al di fuori della Terra: «Nessun modo migliore per ringraziare Dio».

Nel 1969 i membri dell’Apollo 11, Buzz Aldrin e Neil Armstrong, furono i primi a toccare la superficie lunare ma anche a celebrare l’Eucarestia al di fuori della Terra: «Nessun modo migliore per ringraziare Dio».

28 Aprile, 2022

28 Aprile, 2022

La storia dell’Unitalsi: fondata da Giovanni Battista Tomassi, giovane che maturò il suo suicidio a Lourdes, bestemmiando quel Dio che riteneva responsabile della sua disabilità fisica: tornò convertito ed in pace con se stesso, colpito dalla carità dei volontari verso gli ammalati.

La storia dell’Unitalsi: fondata da Giovanni Battista Tomassi, giovane che maturò il suo suicidio a Lourdes, bestemmiando quel Dio che riteneva responsabile della sua disabilità fisica: tornò convertito ed in pace con se stesso, colpito dalla carità dei volontari verso gli ammalati. Aumentano le voci di dissenso, nella sinistra italiana, verso la gogna democratica del progressismo. Dopo i sociologi Luca Ricolfi e Paola Mastrocola si aggrega Federico Rampini, editorialista del Corriere e profondo conoscitore del giogo repressivo degli ambienti progressisti statunitensi. Liberi pensatori crescono.

Aumentano le voci di dissenso, nella sinistra italiana, verso la gogna democratica del progressismo. Dopo i sociologi Luca Ricolfi e Paola Mastrocola si aggrega Federico Rampini, editorialista del Corriere e profondo conoscitore del giogo repressivo degli ambienti progressisti statunitensi. Liberi pensatori crescono. Una bella intervista del Corriere all’astrofisica italiana Amalia Ercoli-Finzi, prima laureata in Italia in Ingegneria aerospaziale. Una scienziata dalla fede cattolica semplice e umile.

Una bella intervista del Corriere all’astrofisica italiana Amalia Ercoli-Finzi, prima laureata in Italia in Ingegneria aerospaziale. Una scienziata dalla fede cattolica semplice e umile. Violenza nella Bibbia. Il venerdì santo sul New York Times la proposta di abbandonare Dio da parte di un ex ebreo ortodosso scandalizzato dalla violenza nell’ Antico Testamento. Una lettura fuorviante del testo biblico, che non è un trattato di storia ma un testo che ha uno scopo pedagogico.

Violenza nella Bibbia. Il venerdì santo sul New York Times la proposta di abbandonare Dio da parte di un ex ebreo ortodosso scandalizzato dalla violenza nell’ Antico Testamento. Una lettura fuorviante del testo biblico, che non è un trattato di storia ma un testo che ha uno scopo pedagogico. La nostra intervista sul Sessantotto alla storica Maria Bocci. Un giudizio affascinante sulle contestazioni sessantottine che apprezza l’ideale iniziale e ne percepisce una sfida interessante per il presente, soprattutto per chi ha un ruolo di educatore.

La nostra intervista sul Sessantotto alla storica Maria Bocci. Un giudizio affascinante sulle contestazioni sessantottine che apprezza l’ideale iniziale e ne percepisce una sfida interessante per il presente, soprattutto per chi ha un ruolo di educatore.

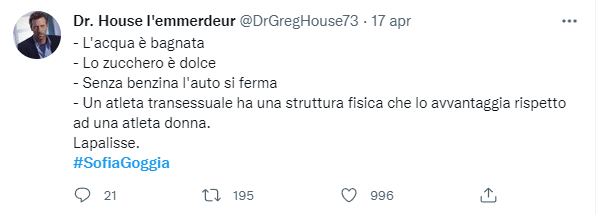

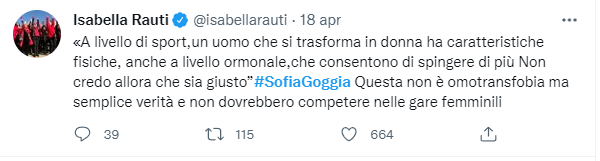

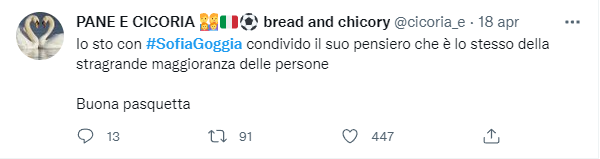

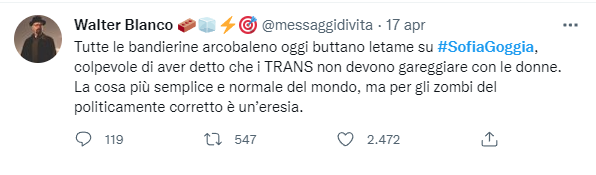

L’atleta azzurra difende le donne contro la scelta dei trans negli sport femminili. Il movimento Lgbt avvia la tipica campagna diffamatoria sui social che costringe alle scuse Sofia Goggia, ma i post più condivisi sono quelli in sostegno della sciatrice, soprattutto da parte di donne.

L’atleta azzurra difende le donne contro la scelta dei trans negli sport femminili. Il movimento Lgbt avvia la tipica campagna diffamatoria sui social che costringe alle scuse Sofia Goggia, ma i post più condivisi sono quelli in sostegno della sciatrice, soprattutto da parte di donne.

Il nostro nuovo dossier è dedicato alle prove storiche della resurrezione di Gesù. 10 argomenti oltre ai quali abbiamo risposto ad altrettante obiezioni avanzate nei secoli. Il risultato è che l’ipotesi della resurrezione è la spiegazione più ragionevole agli eventi ritenuti storici dagli studiosi.

Il nostro nuovo dossier è dedicato alle prove storiche della resurrezione di Gesù. 10 argomenti oltre ai quali abbiamo risposto ad altrettante obiezioni avanzate nei secoli. Il risultato è che l’ipotesi della resurrezione è la spiegazione più ragionevole agli eventi ritenuti storici dagli studiosi. Una breve analisi storica dei simboli pasquali smentisce la loro origine pagana. Né l’usanza delle uova, né quella del coniglio risalgono al paganesimo, nessuna dipendenza nemmeno con le divinità pagane Ishtar, Eostre e Ostara. L’unico collegamento è con la Pesach ebraica.

Una breve analisi storica dei simboli pasquali smentisce la loro origine pagana. Né l’usanza delle uova, né quella del coniglio risalgono al paganesimo, nessuna dipendenza nemmeno con le divinità pagane Ishtar, Eostre e Ostara. L’unico collegamento è con la Pesach ebraica.